-

L’employeur, on le sait, est débiteur envers ses salariés d’une obligation de sécurité : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°Des actions de prévention des risques professionnels, (…) ;2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » (Article L 4121-1 du Code du travail).

L’employeur, on le sait, est débiteur envers ses salariés d’une obligation de sécurité : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1°Des actions de prévention des risques professionnels, (…) ;2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » (Article L 4121-1 du Code du travail).Mais l’employeur n’est pas le seul responsable de la santé et de la sécurité des salariés : chacun est responsable, dans l’entreprise, de sa propre sécurité et de celle de ses collègues : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (Article L4122-1 du Code du travail).

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation dans cet arrêt inédit du 23 octobre 2019 (n°18-14.260), en validant le licenciement pour faute grave d’un manager qui n’avait pas interrompu une épreuve de « team building » qui avait tourné court.

Ledit manager avait organisé, pour son équipe, un « team booster » dont la dernière épreuve consistait à casser une bouteille en verre puis à déposer le verre brisé sur un morceau de tissu étendu au sol et à faire quelques pas sur le verre ainsi brisé pieds nus.

L’un des membres du groupe était alors sorti en larmes et avait été contraint d’expliquer à ses collègues la raison de son refus de participer du fait qu’il était porteur d’une affection pouvant entraîner des risques de contamination pour les autres participants.

Le manager, licencié, contestait son licenciement en soutenant que l’employeur avait exigé de lui qu’il supervise cette activité à risque et qu’il ne pouvait dès lors lui reprocher la réalisation de ce risque dans le cadre de cette activité, qui avait été organisée selon le souhait de l’employeur, par un prestataire référencé par ce dernier.Mais cet argument n’a pas convaincu la Cour de cassation, pour qui la faute du salarié ne résidait pas dans le fait d’avoir organisé l’évènement en tant que tel, mais dans le fait de n’être pas intervenu durant le stage pour y mettre un terme, autrement dit de n’avoir pas « préservé l’intégrité physique et psychique de ses collaborateurs, en méconnaissance de ses obligations résultant des dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail, rappelées au règlement intérieur de l’entreprise ».

Me Manuel Dambrin

-

En principe, l’auto-entrepreneur, immatriculé au registre du commerce, est un entrepreneur indépendant qui paie ses cotisations sociales auprès de l’URSSAF et, de son côté, le donneur d’ordre, qui a recours à ses services, s’acquitte auprès de lui du prix convenu pour la prestation, comme il le ferait auprès de n’importe quel fournisseur traditionnel.

En principe, l’auto-entrepreneur, immatriculé au registre du commerce, est un entrepreneur indépendant qui paie ses cotisations sociales auprès de l’URSSAF et, de son côté, le donneur d’ordre, qui a recours à ses services, s’acquitte auprès de lui du prix convenu pour la prestation, comme il le ferait auprès de n’importe quel fournisseur traditionnel.En vertu de l’article L. 8221-6, I du Code du travail, l’auto-entrepreneur est présumé ne pas être lié avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de son activité.

Mais cette présomption peut être renversée, non seulement par l’auto-entrepreneur lui-même dans le cadre d’une action en requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail, mais aussi à l’initiative de l’URSSAF dans le cadre d’un redressement de cotisations de sécurité sociale auprès du donneur d’ordre.

Il en va ainsi lorsque l’URSSAF considère que l’auto-entrepreneur était assujetti au pouvoir de subordination de la société qui recourait à ses services, que ce soit concernant les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition et les dates de ses interventions.

C’est ce qu’illustre l’affaire qui a donné lieu à la décision de la Cour de Cassation du 28 novembre 2019 (Cass. 2e civ. 28.11.2019 n° 18-15.333), dans laquelle les juges ont relevé que l’auto-entrepreneur, conducteur de camions, utilisait les véhicules mis à sa disposition par le donneur d’ordre pour effectuer les livraisons, que le donneur d’ordre assurait l’approvisionnement en carburant, l’entretien du matériel et que l’auto-entrepreneur n’avait aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail.

De ces constatations, la cour d’appel a pu déduire que l’URSSAF détruisait la présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur, dès lors qu’il était établi que l’auto-entrepreneur fournissaient directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci, caractérisant l’existence d’un contrat de travail.

En conséquence, le montant des sommes que le donneur d’ordre avait versé à l’auto-entrepreneur devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.

Me Manuel Dambrin

-

Le mariage constitue un véritable business à Las Vegas, où les fantaisies les plus incroyables sont envisageables. Et une union nuptiale paraît aisée à concrétiser à la suite d’un coup de foudre ou d’une soirée inhabituellement arrosée. Hangover !

Mais que vaut un tel mariage en droit français ?

C’est la réponse que la justice a dû apporter à un homme qui se maria à Paris en 1995 et découvrit ultérieurement que son épouse s’était mariée à Las Vegas en … 1981 !

Et l’époux de solliciter la nullité de son mariage en 2012, dans la mesure où la bigamie reste encore interdite en France.

On ignore précisément les faits de l’espèce mais il semblerait que l’époux ait eu une démarche pour le moins opportuniste en saisissant l’occasion de la « découverte » du mariage américain de son épouse pour demander l’annulation de son mariage, mesure aux effets bien plus puissants que le simple divorce puisque le mariage est sensé n’avoir jamais existé.

Les époux ayant été mariés de 1995 à 2012, soit pendant 17 ans, il pouvait apparaître avantageux (pas de prestation compensatoire, pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours) de choisir la voie de l’annulation du mariage.

Le mari a été débouté en première instance, en appel, et par la Cour de cassation.

Le mari a été débouté en première instance, en appel, et par la Cour de cassation.Et cette dernière de rappeler, dans un arrêt du 19 septembre 2019 (Cass. 1ère civ., n° 18-19.665) que le mariage implique un consentement réel, plein et entier, et que si tel n’est pas le cas, le mariage à Las Vegas n’a pas de valeur juridique en France :

« Madame J. avait présenté la cérémonie à La Vegas à ses amis comme un rite sans conséquence, que le voyage n’avait pas eu pour but ce mariage puisque les bans n’avaient pas été publiés, que Madame J. et Monsieur L. n’avaient entrepris aucune démarche en vue de sa transcription à leur retour en France, qu’ils n’avaient pas conféré à leur enfant le statut d’enfant « légitime » puisqu’ils l’avaient reconnu, sans aucune allusion à leur mariage dans l’acte de naissance, et qu’ils avaient tous deux contractés des unions en France après ce mariage ».

En somme, Madame J. s’était peut-être mariée à Las Vegas, mais elle n’avait jamais considéré que ce mariage était un « vrai mariage ». Notamment, elle n’a jamais tiré la moindre conséquence juridique (publication des bans, transcription sur l’acte de naissance, statut de l’enfant engendré avec l’époux de Las Vegas) ou pratique de ce qui n’était sans doute qu’une fantaisie touristique.

Les Juges, confortés en cela par la Cour de cassation, ont retenu que le consentement à mariage, exigé par l’article 146 du code civil faisait défaut et, partant qu’il n’y avait pas mariage.

En conséquence, le second mariage ne pouvait pas être considéré comme nul car il n’y avait pas eu bigamie, et seule la voie du divorce devait être envisagée pour séparer les époux.

En revanche, un mariage intervenu dans l’état du Nevada (où se trouve Las Vegas) et dont les époux entendraient tirer toutes conséquences de droit et de fait serait naturellement valable en droit français.

Me Xavier Chabeuf

-

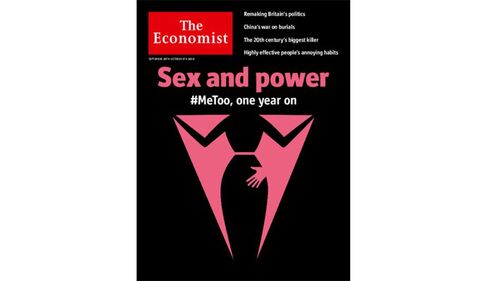

Le 3 novembre dernier, Mediapart a publié une longue enquête dans laquelle l’actrice Adèle Haenel accusait le réalisateur Christophe Ruggia, d’« attouchements » et de « harcèlement sexuel » lorsqu’elle était mineure.

S’en est suivi un déferlement médiatique clouant au pilori Christophe Ruggia dans un climat de lynchage et d’intimidation de toute parole non systématiquement en ligne avec l’émotion du moment.

Dès le lendemain, 4 novembre, la Société des réalisateurs de films (SRF), instance représentative de la profession a lancé la procédure d’exclusion du réalisateur Ruggia, signant ainsi sa mort professionnelle.

Cet épisode n’est que l’illustration la plus récente des excès de la justice révolutionnaire médiatique, qui manque aux principes essentiels d’une société démocratique et libérale.

Alain Finkielkraut (dont l'épouse est avocate), dans un entretien au Figaro du 21 novembre dernier, a bien résumé la situation :

« L’affaire Adèle Haenel marque un grand tournant. L’actrice, qui raconte une histoire extrêmement douloureuse, a choisi de ne pas porter plainte. Elle l’a dit à Mediapart. Et Edwy Plenel, qui l’interrogeait avec une délectation obséquieuse, , ne peut que se frotter les mains. Car le modèle du fondateur de Mediapart n’est pas, comme il le prétend, Albert Londres, mais Fouquier-Tinville. Et son rêve se réalise.

Il n’a plus besoin d’écrire au procureur, il est le procureur, il est le magistrat du siège, et son studio, le Tribunal révolutionnaire.

Pas d’avocats, pas de contradictoire, l’accusé est condamné sans appel à la mort sociale.

D’autres journaux suivent le mouvement. Toute une partie de la presse se « médiapartise » et le procès quitte l’enceinte judiciaire pour l’espace médiatique et les réseaux sociaux. Le quatrième pouvoir avale goulûment le troisième.

La passion justicière s’émancipe du droit car le droit fait des distinctions, le droit confronte les témoignages, le droit cherche les preuves, le droit se refuse à remplacer la présomption d’innocence par la présomption de culpabilité : autant d’insultes à la souffrance des victimes que les nouveaux prétoires se chargent de réparer.

Pour des actes qui ne méritent évidemment pas la moindre indulgence, on est en train de régresser, avec les techniques les plus sophistiquées, au stade du lynchage.

Aucune cause, même la plus noble, ne mérite qu’on lui sacrifie la civilisation ».

Les présentes observations sont effectuées sans porter d’appréciation sur l’attitude d’Adèle Haenel, sans minimiser les faits dénoncés qui, s’ils sont avérés, sont évidemment abjects, et sans préjuger du fond de l’affaire, dont l’actuel rédacteur, tout comme vous lecteurs, ignore à peu près tout.

Le procureur de la République a depuis ouvert une enquête et l’actrice a déposé plainte. La justice va donc pouvoir faire son travail.

Me Xavier Chabeuf

-

Lorsqu’il est reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou par le tribunal « l’accident du travail » entraine un certain nombre d’avantages pour le salarié qui en est victime (indemnités journalières majorées versées sans délai de carence, complément de salaire, indemnités de rupture majorées en cas de licenciement pour inaptitude, statut protecteur, possibilité d’agir en reconnaissance d’une faute inexcusable, …) et, corolairement, il implique, pour l’employeur, les inconvénients de ces avantages.

Lorsqu’il est reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ou par le tribunal « l’accident du travail » entraine un certain nombre d’avantages pour le salarié qui en est victime (indemnités journalières majorées versées sans délai de carence, complément de salaire, indemnités de rupture majorées en cas de licenciement pour inaptitude, statut protecteur, possibilité d’agir en reconnaissance d’une faute inexcusable, …) et, corolairement, il implique, pour l’employeur, les inconvénients de ces avantages.C’est pourquoi il existe un contentieux nourri sur la qualification d’accident du travail.

Selon l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Trois conditions doivent a priori être réunies pour entrainer la qualification d’accident du travail ; il faut : (1) que l’accident soit survenu dans le cadre de l’activité professionnelle, (2) qu’il ait une origine soudaine et fortuite et (3) qu’il ait entraîner des dommages corporels ou psychiques.

Si ces conditions sont remplies, il peut alors être tentant d’écarter néanmoins la qualification d’accident du travail dès lors que l’accident n’est pas imputable aux conditions de travail mais à une cause endogène à l’individu ; un facteur héréditaire par exemple.

Ce serait faire erreur et méconnaitre la portée que la jurisprudence attache à la locution « quelle qu'en soit la cause » que le législateur a inscrit dans l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour la jurisprudence, il suffit en effet que la lésion survienne soudainement au temps et au lieu du travail pour que l’accident revête un caractère professionnel.Plus juridiquement, il existe une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et lieu de travail, qui ne peut être détruite que par la preuve d’une cause « totalement étrangère au travail ». Cette preuve est extrêmement difficile à rapporter car elle se heurte notamment au secret médical.

Par deux décisions récentes, la Cour de Cassation illustre la sévérité (ou la souplesse, selon le côté où l’on se place) avec laquelle le juge applique la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et au lieu de travail.

Dans la première espèce, le salarié était décédé à la suite d'un malaise cardiaque survenu au début de la réunion mensuelle du comité de direction. La Cour d’appel avait écarté la qualification d’accident du travail au motif que « l'ambiance était qualifiée de très bonne ; que la réunion à laquelle la victime devait participer ne présentait aucune difficulté particulière ; que les relations de la victime avec son nouveau supérieur étaient très constructives et le dialogue très ouvert ». Mais la Cour de Cassation censure cette solution au motif que ces éléments étaient insuffisants à établir que la cause de l'accident était « totalement étrangère au travail » (Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-19.160).Dans une seconde affaire, à l’inverse mais dans le même sens, la Cour de Cassation approuve la Cour d’appel d'avoir décidé que l'accident devait bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail, dès lors que « le salarié avait pointé, qu'il avait pris son poste même s'il ne s'était pas rendu immédiatement dans le magasin », le fait que les premiers symptômes soient apparus avant l’embauche n'étant pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-16.183).

Me Manuel Dambrin

-

La salariée qui, à son retour de congé parental, ne retrouve pas son poste (ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente) peut se prévaloir d’une discrimination à raison du sexe.

La salariée qui, à son retour de congé parental, ne retrouve pas son poste (ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente) peut se prévaloir d’une discrimination à raison du sexe.C’est l’histoire extrêmement banale d’une salariée comptable qui, reprenant le travail après un congé maternité suivi d’un congé parental, a été affectée à d’autres tâches (standard, secrétariat, étiquetage, gestion des approvisionnements) que ses tâches de comptabilité, l’employeur préférant, pour des raisons d’organisation, conserver la remplaçante qu’il avait formé au poste de comptable.

S’estimant discriminée en raison de son état de grossesse, la salariée réclamait des dommages-intérêts pour ce motif.

La Cour d’appel a reconnu que le contrat de travail avait bien été modifié puisque la salariée s’était vu confier des tâches sans rapport avec sa qualification et subalternes, ce qui constituait un manquement de l’employeur à son obligation légale de réemploi.

Pour autant, la Cour d’appel n’a pas fait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour discrimination, au motif que la salariée n’établissait pas – selon la formule consacrée en la matière – « la matérialité de faits précis et concordants de nature à supposer l’existence d’une discrimination » à raison de l’état de grossesse.

Ce raisonnement est censuré par la Cour Suprême dans son arrêt du 14 novembre 2019 (n° 18-15.682).

Pour ce faire, la Cour de Cassation se fonde sur l’accord-cadre sur le congé parental figurant à l’annexe de la directive 96/34/CE, du 3 juin 1996, alors applicable (ces textes ont été depuis remplacés par l’accord-cadre du 18 juin 2009 et la directive 2010/18/UE du 8 mars 2010).Les Hauts magistrats énoncent que l’accord-cadre sur le congé parental constitue un engagement des partenaires sociaux de mettre en place des mesures destinées à promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes, en leur offrant une possibilité de concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs obligations familiales.

Ils ajoutent que cet accord-cadre participe des objectifs inscrits au point 16 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, relatif à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, à laquelle cet accord-cadre renvoie d’ailleurs, objectifs qui sont liés à l’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu’à l’existence d’une protection sociale adéquate des travailleurs ayant demandé ou pris un congé parental.

Sous le bénéfice de ces considérations, la Cour de Cassation estime qu’en l’espèce, la Cour d’appel aurait dû « rechercher si, eu égard au nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de bénéficier d’un congé parental, la décision de l’employeur en violation des dispositions susvisées de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d’administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe et si cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Me Manuel Dambrin

-

Le Ministère de la Justice vient de publier les statistiques de la profession au 1er janvier 2019 (http://www.justice.gouv.fr/le-ministere-de-la-justice-10017/direction-des-affaires-civiles-et-du-sceau-10023/statistiques-2019-sur-la-profession-davocat-32697.html).

Petit résumé :

- 68.464 avocats exercent en France, dont 29.018 à Paris, soit 42 % du total. L’effectif était de 50 314 il y a dix ans, soit une croissance de 36% sur la période. Dans 85 barreaux (sur 165), le nombre d’avocats est inférieur à 100 (17 à Briey et Saint Gaudens).

- 102,6 avocats en moyenne pour 100.000 habitants avec pour extrêmes 1.319 avocats pour 100.000 habitants à Paris et 12 pour 100.000 habitants dans le département de la Meuse.

- Le second barreau de France, Lyon, ne compte que 3.319 avocats, loin derrière les 29.018 avocats parisiens.

- 56,4% des avocats sont des femmes, contre 50,5% dix ans auparavant.

- La moyenne d’âge est de 43,9 ans.

- 36 % exercent à titre individuel (36%), 30 % sont associés, 30 % collaborateurs, seulement 4 % sont salariés.

- 2 422 avocats étrangers sont inscrits à un barreau français, dont plus des trois-quarts à celui de Paris (1 880). Parmi les 2 422 avocats étrangers recensés en 2019, 1 147 sont originaires d’un pays de l’Union européenne (47,4%), pour la plus grande part d’Allemagne (8,4%) et du Royaume-Uni (8,4%). Hors Union européenne, les avocats sont principalement originaires d’un pays d’Afrique (29%) et d’Amérique du Nord (8%).

- 2 848 avocats sont inscrits à la fois à un barreau français et à un barreau étranger. La quasi-totalité d’entre eux sont inscrits au barreau de Paris (96%).

Autres données ne figurant pas dans ce rapport :

Autres données ne figurant pas dans ce rapport : L’âge moyen de départ à la retraite est de 65 ans.

Le revenu annuel médian est de 43.035 € (50 % des avocats gagnent moins, 50 % gagnent davantage).

Le revenu annuel médian est de 43.035 € (50 % des avocats gagnent moins, 50 % gagnent davantage).

Le revenu annuel moyen, peu significatif compte tenu de la diversité des situations, s’élève à 77.468 €.

Cette avalanche de statistiques ne traduit qu’une seule réalité : l’extrême diversité et le dynamisme d’une profession dans laquelle les modes d’exercice, la localisation, la spécialisation conduisent à des réalités très différentes dans l’exercice professionnel.

Avec cependant une unité solide fondée sur une déontologie professionnelle commune et la conviction que les avocats sont indispensables à une économie dynamique et à une démocratie vivante.

Me Xavier Chabeuf

-

C’est l’enseignement à tirer de la décision rendue le 11 septembre 2019 par la Cour de Cassation (n°18-19.522), qui jugeait le cas d’une salariée qui n’avait pas alerté son employeur sur le fait que ce dernier lui versait un salaire supérieur à celui convenu.

En mettant en place le règlement du salaire par virement bancaire, l’employeur se trompe et la salariée reçoit, plusieurs mois durant, un salaire supérieur d’environ 3.000 € à celui auquel elle pouvait prétendre, jusqu’à accumuler un trop perçu de près de 25.000 €.

En raison du renouvellement automatique du virement et du silence gardé par l’intéressée, l’employeur ne s’en rend pas compte … jusqu’à ce qu’il commette la même erreur pour deux autres salariées qui, elles, l’alertèrent.

Et ainsi le pot aux roses fût-il découvert.

La salariée est licenciée pour faute grave et ce licenciement est approuvé par la Cour d’appel, au visa notamment des articles L. 1222-1 et L. 1222-5 alinéa 3 du Code du travail qui disposent respectivement : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et « Le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur ».

La salariée forme un pourvoi en cassation contre cette décision mais en vain. La Cour Suprême approuve la Cour d’appel en retenant : « qu’ayant relevé le caractère volontaire et persistant de la dissimulation à l’employeur de l’existence d’un trop-perçu de rémunération, y compris après la réclamation par l’employeur du trop-perçu pour une partie de la période concernée, la cour d’appel a pu en déduire que ces faits, de la part d’une salariée exerçant avec beaucoup d’autonomie des fonctions de vendeuse sur les marchés et s’occupant seule de l’encaissement du produit des ventes, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ».

Me Manuel Dambrin

-

En droit du travail, le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

En droit du travail, le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.De tels agissements justifient le licenciement pour faute grave.

A moins toutefois qu’ils s’inscrivent, pour reprendre les termes de l’arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la Cour de cassation (n°17-31.171), dans le cadre d’un « jeu de séduction réciproque ».

Dans cette affaire, un responsable d’équipe de la société Transdev Ile-de-France avait été licencié pour faute grave, pour des agissements de harcèlement sexuel, caractérisés par le fait d’avoir envoyé de manière répétée des SMS à caractère pornographique par l'intermédiaire de son portable professionnel à une subordonnée.

La Cour d’appel écarte le motif pris du harcèlement sexuel et cette solution est approuvée par la Cour de Cassation qui estime que la Cour d’appel « ayant constaté, par motifs propres et adoptés, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décide d'écarter, d'une part que la salariée se plaignant de harcèlement sexuel avait répondu aux SMS du salarié, sans que l'on sache lequel d'entre eux avait pris l'initiative d'adresser le premier message ni qu'il soit démontré que ce dernier avait été invité à cesser tout envoi, et qu'elle avait, d'autre part, adopté sur le lieu de travail à l'égard du salarié une attitude très familière de séduction, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante à l'encontre de la salariée, en a exactement déduit que l'attitude ambiguë de cette dernière qui avait ainsi volontairement participé à un jeu de séduction réciproque excluait que les faits reprochés au salarié puissent être qualifiés de harcèlement sexuel ».

Mais l’honneur est sauf : si la faute grave est écartée, les juges Suprêmes retiennent cependant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement en considérant que le fait pour un salarié d’envoyer, depuis son téléphone professionnel, de manière répétée et durable pendant 2 ans, des SMS au contenu déplacé et pornographique à une salariée avec laquelle il était entré dans un jeu de séduction réciproque, pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Me Manuel Dambrin

-

Après un arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident d'au moins 30 jours, le salarié doit passer une visite de reprise auprès du médecin du travail, qui doit se prononcer sur l’aptitude du salarié à reprendre le travail.

Après un arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident d'au moins 30 jours, le salarié doit passer une visite de reprise auprès du médecin du travail, qui doit se prononcer sur l’aptitude du salarié à reprendre le travail.En principe, cet examen médical doit intervenir, au plus tard, dans les 8 jours qui suivent la reprise effective du travail par le salarié. Son organisation est à la charge de l’employeur.

Cette visite de reprise est importante car c’est elle qui marque la fin de la suspension du contrat de travail durant laquelle le salarié est dispensé de fournir sa prestation de travail.

L’absence d’organisation de cette visite peut être lourde de conséquence comme le rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt du 16 octobre 2019 (N° 18-19893).

Dans cette affaire, le salarié avait été placé en arrêt de travail pendant plus d’un mois à la suite d’un accident du travail. Il avait ensuite pris des congés jusqu’au 31 juillet et aurait donc dû reprendre le travail le 1er août, ce qu’il ne fît pas.

L’employeur le licenciait alors pour faute grave, motif pris, notamment, d’une quarantaine d’heures d'absences injustifiées au mois d'août ayant pour conséquence une déstabilisation des équipes de travail établies selon un planning défini au préalable.

Pour dire que le licenciement reposait bien sur une faute grave, la Cour d’appel retenait que le salarié reste soumis pendant la période de suspension de son contrat de travail au pouvoir disciplinaire de l'employeur et que le fait qu’il n’ait pas bénéficié d’une visite de reprise ne l’autorisait pas à s'abstenir de justifier de sa situation après son arrêt maladie.Mais cette décision est cassée. Pour la Cour de Cassation, en l'absence de visite de reprise organisée par l'employeur, le contrat de travail était demeuré suspendu et l’employeur ne pouvait donc reprocher au salarié son absence.

Me Manuel Dambrin